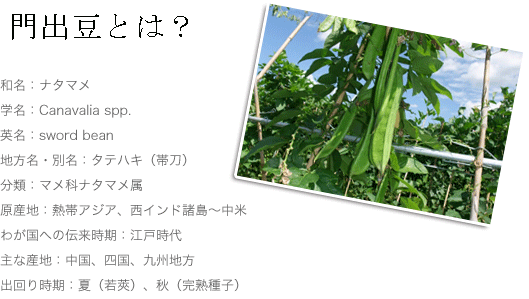

なたまめは食用や薬用目的で栽培されているマメ科植物。熱帯アジア原産。ほかの植物にからみついて伸びる一年生の草本です。

開花の時期は6~7月、結実期は8~10月。

扁平の形をした莢(さや)は、成長すると長さ約50センチほどに。莢のなかの豆は白みがかった赤色で、大きさは約3~5センチ、10~14粒ほどなります。

莢や豆がそのまま一般市場に流通することはほとんどないため、その大きさもあって珍しがられますが、若い莢をスライスしたものが福神漬けに入っているなど、意外と身近な植物。食用としては、福神漬けやなたまめ茶に加工するのが一般的です。

参考:『地域食材大百科 農文協編 第1巻』『中薬大辞典』

ナタマメ類の乾燥種子は約27%のタンパク質と42~57%の炭水化物を含んでおり、脂肪も約0.6%含まれています。 脂肪の多くはカナバリンで、コンカナバリンAおよびBやカナバニンも含まれています。カナバニンを分解する酵素カナバーゼとともに、ウレアーゼ、アミラーゼ、ペクターゼ、リパーゼ、カタラーゼ、パーオキシダーゼなどの酵素も存在します。 カナバニンはアミノ酸の一種で、排膿作用、抗炎症作用があり、化膿性疾患の改善がはかられるといわれています。 ほかに抗腫瘍作用があるといわれるコンカナバリンA、腎臓機能を活性化させ排尿を活発にするウレアーゼ。新陳代謝を促すといわれるカルシウムやカリウム鉄、マグネシウム、リン、亜鉛などを多く含んでいます。

参考:『地域食材大百科 農文協編 第1巻』

タチナタマメは、ナタマメと比べて茎が立っていることから「タチナタマメ」と呼ばれています。高さ1メートルほど真っ直ぐに成長し、その後はつるによって伸びていきます。紫とピンクの中間色の花を付け、最大36cmもの大きな鞘を持ち、中には白い大きな種子が数粒入っています。

乾燥に強く、深い根を張るのが特徴で、主に中央アメリカや西インド諸島で栽培されています。

タチナタマメは養分を豊富に含むことから、肥料や飼料として使われています。また、深く根を張る性質を生かし、雑草対策や土壌侵食を防ぐためなど、様々な目的で栽培されています。

食用としては、成熟した豆にはウレアーゼやコンカナバリンAなどの弱い毒素が含まれることから注意が必要です。皮を取り除き、長時間加熱することで毒素を抜いて食べることができます。

インドネシアでは、種を2回煮た後に皮をむき、2日間流水にさらした後、3〜4日間以上かけて発酵させ、最後にさらに加熱します。日本では漬物として食卓に上がっています。

若葉や未熟な実は野菜として食べられており、インドネシアでは花と若葉が料理の薬味に使われたり、煎り豆をコーヒーの代用品にしたりしています。

タチナタマメはラットの実験により、胃粘膜に出血を起こす毒素を含むことがわかっています。一般にナタマメ属の植物には、タンパク質分解を妨げるトリプシン阻害物質とキモトリプシン阻害物質が含まれます。それらは熱に弱い性質のため、加熱することで無害になります。また、タチナタマメの粉末を小麦粉の中に30%まで混合しても無害です。

有益な成分としては、排膿作用と抗炎症作用の高いカナバリンやコンカナバリンA・Bなど数種類のグロブリンを含み、粉には結晶性のジアミノ酸を含んでいます。

タチナタマメの茎は直立性または半直立性、よじのぼり性のものがあり群生します。

各部位の特徴は以下表の通りです。

| 部位 | 大きさ | 形状、特徴 | |

|---|---|---|---|

| 茎 | 長さ0.6〜1.6m | 無毛または軟らかい伏毛 | |

| 葉 | 葉の付き方 | 3出葉 | |

| 小葉 | 長さ5.7〜20cm 幅3.2〜11.5cm |

楕円形または卵状の楕円形、長楕円形 | |

| 先端 | 鈍形またはやや鋭形、鋭先形で幾らかくさび状 | ||

| 両葉面 | 無毛またはまばらに軟毛 | ||

| 脈糸 | 網状 | ||

| 葉柄 | 長さ2.3〜11cm | ||

| 葉軸 | 長さ1.0〜3.5cm | ||

| 小葉柄 | 長さ1.0〜11mm | 軟毛が密に生えている | |

| 托葉 | 間もなく脱落する | ||

| 花 | 花の配列 | 総状花序、腋生 | |

| 花柄 | 長さ10〜34cm | ||

| 花 | 長さ5〜12cm | 花柄に懸垂して生える | |

| 小花柄 | 長さ2〜5mm | ||

| 小包葉 | 長さ約2mm | 鈍頭(先が丸い状態) | |

| がく | 長さ1.5cm | まばらに軟毛 | |

| がく筒 | 長さ6〜7mm | ||

| 上唇 | 長さ5mm | 切形(平らで直線になるもの) | |

| 旗弁 | 長さ2.5〜3.0cm | 淡赤色または紫色 円形、先端が凹形 |

|

| 豆 | 豆果 | 長さ15〜35cm 幅3.0〜3.5cm |

線状の長楕円形、平らな刀劔型 12〜20個の種子が入っている |

| 種子 | 長軸1.45〜2.1cm 短軸1.0〜1.5cm 厚さ0.7〜1.0cm |

白色または象牙色 へその近くに褐色を帯びた斑点 扁平な長楕円形 |

|

| 種子のへそ | 長さ5.5〜9.0mm | 灰色を帯びる | |

| 種子の数 | 1kg当たり約750個 | ||

| 発芽 | ファナロコチラー(※発芽時に子葉が種皮外に現れる形態) | ||

| 開花期 | 4月から6月(生育環境による) | ||

タチナタマメには、巻き付いて生えるよじのぼりタイプと、叢生で小さなタイプの2品種があります。ヒンズスタン地区、南アメリカ地区、中国〜日本地区が多様性の中心となっています。

タチナタマメとその栽培品種は、病害、乾燥、糸状菌(菌類)、昆虫、酸性土、塩分、砂地、弱光、傾斜地、ウイルス、浸水などに対しても影響を受けにくい性質があります。

(染色体数2n=22)

タタチナタマメの原産地は、メキシコ南部からブラジル、ペルーにかけての中南米と西インド諸島ですが、アメリカ南西部では有史以前、ネイティブ・アメリカンによってタチナタマメを栽培した痕跡が発見されています。

現在では、土壌の保護や肥料用の作物として全熱帯地域で栽培され、インド、台湾、タンザニア、ハワイでも一部で栽培されています。

アフリカ大陸東部では1,800メートルの高地でも栽培され、時には栽培していたものが野生化していることもあります。

タチナタマメの栽培に最適な環境は年間降雨量900〜1,200mm、気温15〜30℃で、pH5〜6の弱酸性土を好みます。一度定着すると、深く成長する根によってかなりの乾燥に耐えることができます。乾燥に強く、浸水や塩分に対しても他のマメ科植物に比べて耐えることができ、短日植物(日照時間が短くなると花が咲く植物)として環境に適応します。

生育可能範囲は、年間降雨量640〜4,290mm、年平均気温14.4〜27.8℃、土壌pH4.5〜8.0。温帯湿潤林から熱帯の極乾燥林や湿雨林まで広範囲に渡り、様々な環境で育成することができます。

タチナタマメは種子によって繁殖します。75cm間隔の畝に45〜60cm、または30〜40cm間隔で種を播きます。

種を播く前に軽く鍬を入れて整地し、完全肥料(窒素・りん酸・カリウムを適当な割合で含む肥料)を土の表面に施しますが、窒素を入れることにより収量減を起こす可能性があるため注意が必要です。肥料用に栽培するには、ha当たり225kgの過リン酸塩を入れることが推奨されています。

畝播きにはha当たり25〜30kgの種子を播き、肥料用にはha当たり40〜60kgの種子をばらまき、2cm程度の土を被せます。被覆作物として栽培する場合は、雨期に種まきをします。

また、タチナタマメがよじのぼれるよう、強い支柱が必要となります。

タチナタマメの豆果は完熟度が75%に達すると野菜として収穫され、収穫された種子はその後完熟度が増します。

熟しすぎると種子は自然にこぼれ落ちます。青いサヤは3~4ヶ月で生えますが、成熟するまでには180~300日かかります。

タチナタマメのha当たりの収量は、生草の場合20~60t、乾燥豆収量は1.5t。種子の収量は700~5,400kgの範囲です。ブラジルでの種子収量は800~1,200kg、プエルトリコでは4,300~5,400kgです。

全熱帯地域に広く栽培され、特にサトウキビやコーヒー、タバコ、ゴム、サイザル(リュウゼツラン科リュウゼツラン属の植物で、ロープなどに用いられる)の畝間の肥料として使用されています。また、カカオやココナッツ、キンカン類、パイナップル等の被覆作物としても用いられています。

アフリカ大陸のコンゴやアンゴラでは、大規模栽培が行われています。

自然条件下では、タチナタマメの花にミツバチが来て受粉します。ミツバチによる受粉は全体の約20%以上です。袋掛けしても、花は豆果および種子ができます。

秋ヨトウや莢ゾウムシなどの虫害を受けますが、種子は貯蔵時の病害虫に対して抵抗力があります。

ウイルス病には、イチビモザイク、ジュウロクササゲモザイク、ブラジルタバコ条斑、トウダイグサモザイク、緑斑・黄緑斑モザイクなどがあります。

| 未熟の豆および子実の 100gあたり成分 |

|

|---|---|

| カロリー | 82カロリー |

| 水分 | 78.5g |

| タンパク質 | 6.9g |

| 脂肪 | 0.5g |

| 炭水化物 | 13.3g |

| 繊維質 | 3.3g |

| 灰分 | 0.80% |

| 豆成分(無水物換算) | |

|---|---|

| 粗タンパク質 | 4.50% |

| 脂肪 | 1.50% |

| 無窒素抽出物 | 42.10% |

| 粗繊維 | 48.10% |

| 灰分 | 3.80% |

| カルシム | 0.30% |

| リン | 0.01% |

| 乾燥種子100gあたりの成分 | |

|---|---|

| カロリー | 347カロリー |

| 水分 | 10.7g |

| タンパク質 | 24.5g |

| 脂肪 | 2.6g |

| 炭水化物 | 59.0g |

| 繊維 | 7.4g |

| 灰分 | 2.6g |

| カルシウム | 158mg |

| リン | 298mg |

| 鉄 | 7.0mg |

| チアミン | 0.77mg |

| リボフラビン | 0.15mg |

| ナイアシン | 1.8mg |

| 生の種子100gあたりの成分 | |

|---|---|

| カロリー | 82カロリー |

| 水分 | 78.5g |

| タンパク質 | 6.9g |

| 脂肪 | 0.5g |

| 炭水化物 | 13.3g |

| 繊維 | 3.3g |

| 灰分 | 0.8g |

| カルシウム | 33mg |

| リン | 66mg |

| 鉄 | 1.2mg |

| ビタミンA | 15μg |

| チアミン | 0.22mg |

| リボフラビン | 0.10mg |

| ナイアシン | 2.0mg |

| アルコルビン酸 | 32mg |

| トリプシン阻害物質 (トリプシンインヒビター) による吸収率 |

|

|---|---|

| 粗タンパク質 | 成分比 |

| 13.8〜16.0% | |

| 吸収比 | |

| 56〜59% | |

| エーテル抽出物 | 成分比 |

| 2.1〜2.9% | |

| 吸収比 | |

| 57〜69% | |

| 粗繊維 | 成分比 |

| 26.5〜35.7% | |

| 吸収比 | |

| 38〜61% | |

| 無窒素抽出物 | 成分比 |

| 41.2〜43.5% | |

| 吸収比 | |

| 70〜72% | |

| アミノ酸組成(g窒素あたり) | |

|---|---|

| グルタミン酸 | 644mg |

| スレオニン | 275mg |

| セリン | 316mg |

| アラニン | 275mg |

| グリシン | 241mg |

| バリン | 288mg |

| メチオニン | 85mg |

| イソロイシン | 250mg |

| ロイシン | 453mg |

| チロシン | 219mg |

| フィニールアラニン | 322mg |

| リジン | 344mg |

| ヒスチジン | 169mg |

| アルギニン | 294mg |

| トリプトファン | 75mg |

ナタマメはマメ科に属する一年草で、さやが刀や鉈(ナタ)に似ていることから刀豆(トウズ、タチマメ、ナタマメ)、帯刀(タテハキ)などと呼ばれています。熱帯アジアが原産と言われ、中国では古くから漢方薬として取り入れられていました。日本には江戸時代のはじめに清から伝わりました。近年では健康食品、健康茶として注目されています。

ナタマメは土壌浸食を防ぐ被覆作物として栽培されたり、肥料や飼料などに用いられています。

食用としては、インド、ミャンマー、スリランカのアジア諸国で、緑色の若いさやを野菜として食しています。白ナタマメは、さやのまま加熱し、ソラマメの代用として用いられます。また、一晩中水に浸け、重曹を加えて軟らかくなるまで煮込み、水洗いした後、再び新しい水で煮沸して食べられています。煎ったナタマメをコーヒーの代用品とすることもあります。

ナタマメの赤い実は古くから漢方薬として用いられています。血行促進や免疫力向上などの効果があり、特に排膿作用に優れ、膿を出す妙薬と言われてきました。

ナタマメは栄養豊富な食品として注目されており、良質なタンパク質など様々なミネラル成分が多く含まれています。しかし、シアン化水素や有毒性サポニンを含むため、食用には充分に煮沸する必要があります。

ナタマメは一年生の植物ですが、多年草になることもあります。何かに巻き付きながらよじのぼるように生える品種と半直立性の品種があり、茎は木質で10メートルほど育つものがあります。

各部位の特徴は以下表のとおりです。

| 部位 | 大きさ | 形状、特徴 | |

|---|---|---|---|

| 茎 | 木質 | ||

| 葉 | 葉の付き方 | 3出葉 | |

| 小葉 | 長さ7.5〜20cm 幅5〜14cm |

卵形 | |

| 先端 | 鋭先形、円形、くさび形 | ||

| 両葉面 | まばらの軟毛 | ||

| 葉柄 | 長さ5〜12cm | ||

| 葉軸 | 長さ2.5〜5cm | ||

| 小葉柄 | 長さ4〜7mm | ||

| 托葉 | 約2mm | 厚みがある | |

| 花 | 花の配列 | 総状花序、腋生 | |

| 花柄 | 長さ4〜20cm | 枝の先にいくつか花をつける | |

| 花 | 長さ7〜12cm | 下向きの花は詭弁とともに反転 | |

| 小花柄 | 長さ2mm | ||

| 小包葉 | 長さ1mm | 鈍頭(先が丸い状態) | |

| がく | 無毛、ほとんど無毛 | ||

| がく筒 | 長さ約1cm | ||

| 上唇 | 長さ5〜7mm | ||

| 旗弁 | 長さ3〜5cm | 白色 | |

| 豆 | 豆果 | 長さ20〜40cm 幅2.5〜5cm |

線状の長楕円形、少し扁平している |

| 種子 | 長さ8〜12cm 幅2.5〜3.5cm |

色は赤やピンク、赤褐色、黒から白まで様々 長楕円形でかなり扁平している |

|

| 種子のへそ | 長さ1.5〜2.5cm | 暗褐色 | |

| 発芽 | ファナロコチラー(※発芽時に子葉が種皮外に現れる形態) | ||

ナタマメの栽培品種は数多くあり、豆果の長さや種子の数が異なります。

インドでは、花と種子が赤色の品種、花が白色で種子が赤色の品種、花と種子が白色の品種の三種類が栽培されています。

インドシナ周辺や中国、日本で栽培されている品種は、乾燥、土壌(酸性土、塩分、砂地)、弱光、傾斜地、ウイルス、浸水などの影響を受けにくい性質です。

(染色体数2n=22、44)

ナタマメは旧大陸を起源とする植物種で、熱帯アジアや熱帯アフリカに野生するドクゼリから派生した種と考えられています。

ナタマメは東アジアに多く分布し、現在ではアフリカ、アメリカ、アジア、オーストラリアの熱帯地域に広がり、帰化植物となっているものもあります。

ナタマメは熱帯性気候を好み、海面付近から海抜1,000メートルの高地まで生育します。最適環境は年間降水量900〜1,500mm、気温15〜30℃です。

一度定着すると、地中深く成長する根によってかなりの乾燥に耐えることができ、マメ科植物の中でも含塩土に対する抵抗力があります。様々な土壌で育ちますが、品種の中には浸水の弱いものもあります。

生育可能範囲は、年間降水量640〜2,620mm、年間平均気温14.8〜27.4℃、土壌pH5.0〜7.1です。

ナタマメは種子によって繁殖します。75〜90cm間隔の畝に、45〜60cmの間隔で、5〜7.5cmの深さに種を播きます。

種を播く前に軽く鍬で整地し、完全肥料(窒素・りん酸・カリウムを適当な割合で含む肥料)を土の表面に施します。野菜用の場合は、住宅近くで育て、壁や樹木上に伸ばすように栽培します。

茎は、若い枝を枯らす甲虫類の幼虫によって食害されます。被害を受けた枝は切り取り、焼却します。また、二年以上にわたっての栽培はできません。

香港では、2月にポットに1個ずつ種子を播き、発芽した種を3月から5月に移植するか、その時期に直接播種します。インドネシアでは、種子は4月から6月下旬までに播かれ、頑丈な高い柵に沿って60cm間隔の畝に、5〜7.5cmの深さに1個ずつ植えます。

発芽した種子からの場合、6月中旬から12月初旬まで豆果を収穫します。前年からの個体の場合は1ヶ月遅らせます。

豆果は長さ10〜15cm、肥大前の軟らかい時期に収穫し、豆果が完熟してから種子を収穫します。豆果は過熟すると粒が落ちます。3〜4ヶ月で青さやがつき、5〜10ヶ月で種子が成熟します。

ナタマメは緑肥としても優れていますが、タチナタマメと比べると緑肥として用いることはあまりありません。

ナタマメのha当たりの収量は、飼料用生草は40〜50t、乾燥豆収量は700〜1,500kg、種子収量は700〜900kgです。

東アジア地域、特にインド、ビルマ、スリランカ、インドネシアで広く栽培され、消費されています。その他の熱帯地域においては、稀に家畜の飼料用に栽培されています。

自然条件下では、ナタマメの花にミツバチが来て他家受粉します。その割合は20%以上です。袋掛けしても豆果と種子ができます。

秋ヨトウや茎内に入り込む甲虫類の幼虫の害を受けますが、種子は貯蔵時の病害虫に対し抵抗性があります。

出典 「世界 有用マメ科植物ハンドブック」James A. Duke 著/星合和夫 訳

| 乾燥種子(100g) | |

|---|---|

| カロリー | 318カロリー |

| 水分 | 14.9g |

| タンパク質 | 27.1g |

| 脂肪 | 0.6g |

| 全炭水化物 | 53.8g |

| 繊維 | 11.6g |

| 灰分 | 3.6g |

| 生の種子(100g) | |

|---|---|

| カロリー | 34カロリー |

| 水分 | 89.2g |

| タンパク質 | 2.8g |

| 脂肪 | 0.2g |

| 全炭水化物 | 7.3g |

| 繊維 | 1.5g |

| 灰分 | 0.5g |